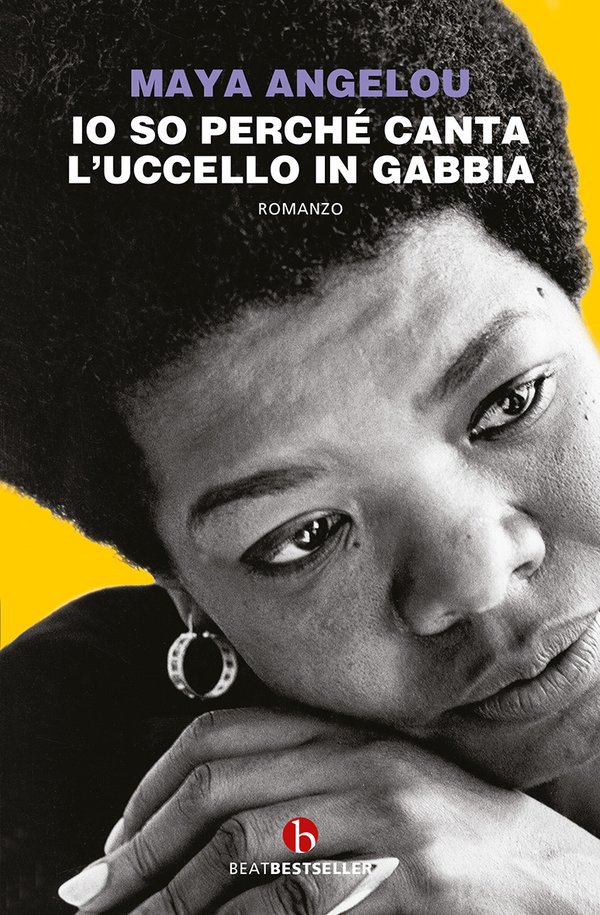

Maya Angelou, Io so perché canta l’uccello in gabbia, trad. Maria Luisa Cantarelli, Neri Pozza, Vicenza 2015, pp. 204-210 (cap. 34).

La storia, ambientata negli Stati Uniti, ripercorre la vera vita dell’autrice del romanzo, Maya Angelou, nata nel 1928 e morta nel 2014. Siamo quindi durante gli anni della seconda guerra mondiale e Maya, che ha trascorso la sua infanzia insieme alla nonna in Arkansas, adesso è tornata a vivere con sua madre e con il suo patrigno, un uomo d’affari di successo, in California. Ma il ritorno a casa è tutt’altro che facile e Maya – che all’epoca ha quindici anni – sente il bisogno di cambiare qualcosa nella sua vita.

La mia camera aveva tutta l’allegria di una segreta e il fascino di una tomba. Non sarei riuscita a rimanere lì, ma anche l’idea di andarmene non mi attirava. Scappare di casa sarebbe stata una bazzecola rispetto all’avventura in Messico e un’esperienza noiosa dopo il mese passato nel cimitero di macchine. Ma il bisogno di cambiare a poco a poco si fece strada nella mia mente.

Trovato. La risposta mi giunse improvvisa come una collisione. Sarei andata a lavorare. Non sarebbe stato difficile convincere mamma; dopotutto a scuola ero un anno avanti e mia madre era una che credeva fermamente nell’autosufficienza. Sarebbe stata addirittura contenta di vedermi così intraprendente, così simile a lei. (Le piaceva parlare di sé come di un’autentica «ragazza che si è fatta da sola».)

Una volta stabilito di trovare un lavoro, restava solo da decidere per che tipo di mestiere fossi più portata. Il mio orgoglio intellettuale mi aveva impedito di scegliere tra le materie scolastiche dattilografia, stenografia e altri corsi per segretaria, perciò il lavoro d’ufficio era escluso. Per le fabbriche di materiale bellico e i cantieri navali era necessario un certificato di nascita, e il mio avrebbe rivelato che avevo quindici anni e quindi non potevo lavorare. Così era escluso anche un mestiere ben pagato nel campo della difesa. Sui tram le donne avevano sostituito gli uomini come bigliettaie e conducenti, e mi piaceva l’idea di andare su e giù per le colline di San Francisco in una divisa blu scuro a far biglietti dal mattino alla sera.

Come previsto, mamma non fece difficoltà. Il mondo girava così alla svelta, si facevano così tanti soldi, a Guam e in Germania moriva così tanta gente che frotte di sconosciuti diventavano buoni amici dall’oggi al domani. La vita costava poco e la morte era del tutto gratuita. Come avrebbe potuto trovare il tempo di pensare alla mia carriera scolastica?

Alla sua domanda su che cosa avevo intenzione di fare risposi che avrei trovato un lavoro sui tram. Scartò la proposta dicendo: «Non accettano persone di colore sui tram».

Vorrei poter affermare di aver provato una rabbia improvvisa seguita dal nobile proposito di rompere quella tradizione restrittiva. Ma a dire la verità la mia prima reazione fu di delusione. Mi vedevo già vestita con un bel completo di serge blu, un fascio di biglietti in mano e un sorriso gioioso che avrebbe reso più raggiante la giornata lavorativa dei passeggeri.

Dalla delusione salii piano piano la scala delle emozioni fino all’indignazione più sprezzante e infine a quella testardaggine che fa serrare la mente come le mascelle di un bulldog furioso.

Avrei lavorato su un tram e indossato un completo di serge blu. Mamma mi dimostrò il suo appoggio con uno dei suoi soliti consigli stringati: «È quello che vuoi fare? Allora la sola cosa che può fermarti è un insuccesso. Metticela tutta. Te l’ho detto tante volte: “Non posso è come non m’importa”. Non c’è posto per nessuno dei due».

Tradotto, significava che niente era impossibile e niente doveva lasciare indifferente un essere umano. Era l’incoraggiamento più esplicito che potessi sperare.

Negli uffici dell’azienda tranviaria di Market Street l’impiegata sembrava sorpresa di vedermi tanto quanto io ero sorpresa di trovare l’interno sudicio e arredato in modo squallido. Mi ero immaginata superfici lucide e pavimenti con la moquette. Se non avessi incontrato resistenza, forse avrei deciso di non lavorare per una società che ostentava tanta miseria. Fatto sta che spiegai alla segretaria di essere venuta per un lavoro. Mi chiese se ero stata mandata da un’agenzia, e quando risposi di no mi disse che accettavano solo persone inviate dalle agenzie.

Le feci notare che i giornali del mattino avevano pubblicato un elenco di annunci per conducenti e bigliettaie. Assunse un’espressione stupita che la mia natura sospettosa non mandò giù.

«Desidero fare domanda per l’impiego offerto nell’annuncio del Chronicle di questa mattina e vorrei vedere il direttore del personale». Mentre parlavo con tono sprezzante e guardavo la stanza come se avessi avuto un pozzo petrolifero in cortile, mi sentivo le ascelle punzecchiate da milioni di aghi dalla punta rovente. L’impiegata vide una via di fuga e ci si tuffò.

«È fuori. È fuori tutto il giorno. Ripassi domani e, se c’è, sono sicura che potrà vederlo». Poi si girò facendo ruotare la sedia sulle viti arrugginite. Dovevo considerarmi congedata.

«Posso sapere come si chiama?»

Si voltò per metà, mostrandosi sorpresa di trovarmi ancora lì.

«Come si chiama? Chi?»

«Il direttore del personale».

Eravamo saldamente unite dall’ipocrisia di dover recitare la commedia fino in fondo.

«Il direttore del personale? Oh, è Mr. Cooper, ma non sono sicura che domani lo troverà. È… Oh, ma può sempre provare».

«Grazie».

«Non c’è di che».

E uscii da quella stanza ammuffita passando nell’atrio ancora più ammuffito. Una volta in strada rividi me e la segretaria percorrere passi fin troppo familiari, sebbene io non mi fossi mai trovata in una circostanza simile e con ogni probabilità neanche lei. Sembravamo delle attrici che, pur conoscendo la commedia a memoria, erano ancora capaci di piangere come la prima volta per le vecchie tragedie e ridere con spontaneità delle situazioni comiche.

Quello spiacevole incontro non aveva niente a che fare con me, con il mio io, e nemmeno con quella sciocca impiegata. Si trattava di un sogno ricorrente, architettato anni prima da stupidi bianchi, che tornava a perseguitarci di continuo. Io e la segretaria eravamo come Amleto e Laerte nell’ultima scena, costrette a batterci fino alla morte a causa del male fatto da un avo a un altro avo. Anche perché la tragedia doveva pur finire in qualche modo.

Non mi limitai a perdonare l’impiegata, ma la vidi come un’altra vittima dello stesso burattinaio.

Una volta sul tram, pagai la corsa e la bigliettaia mi lanciò la solita occhiata sprezzante dei bianchi. «Avanzare lungo il tram, prego, avanzare». E fece leggermente tintinnare le monete.

Il suo accento nasale del Sud troncò la mia riflessione spingendomi a esaminare a fondo i miei pensieri. Tutte bugie, tutte comode bugie. La segretaria non era innocente, e nemmeno io. Tutta la messinscena che avevamo interpretato in quella sudicia stanza aveva a che fare proprio con me, nera, e con lei, bianca.

Non avanzai lungo il tram ma rimasi accanto alla bigliettaia lanciandole occhiate furiose. La mia mente urlava così forte che avevo le vene pulsanti e la bocca contratta come una prugna secca.

AVREI OTTENUTO QUEL LAVORO. SAREI DIVENTATA UNA BIGLIETTAIA E AVREI FATTO BIGLIETTI DAL MATTINO ALLA SERA. CI SAREI RIUSCITA.

Le tre settimane successive furono un nido d’ape di determinazione con qualche spiraglio per lasciarentrare e uscire le giornate. Le organizzazioni nere alle quali chiesi aiuto mi fecero rimbalzare di qua e di là come un volano sul campo da gioco. Perché insistevo con quel particolare impiego? C’erano altri lavori richiestissimi e pagati quasi il doppio. I funzionari subalterni con cui riuscii a ottenere un colloquio mi presero per matta. Forse lo ero davvero.

Per continuare la lettura: Maya Angelou, Io so perché canta l’uccello in gabbia, trad. Maria Luisa Cantarelli, Neri Pozza, Vicenza 2015, pp. 204-210 (cap. 34).

UN BRANO TRATTO DA QUESTO LIBRO È DA LEGGERE AD ALTA VOCE IN CLASSE PER L’ATTIVITÀ n° 3 DEL KIT DIDATTICO PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO DELLA SECONDARIA DI II GRADO.